こんな悩みを、格闘技に携わる人なら誰もが一度は持ったことがあるかと思う。

こんな疑問を持つあなたに向けて、この記事では、

- 何がパンチ力を決めているのか

- パンチ力のアップに効果的な練習

この2つについて解説をしていくよ。

根拠も示しつつ解説するので、納得してもらえるかと

目次

パンチ力を決める要素

まず、「パンチ力は何で決まるか」について解説するよ。

パンチ力を決定する要素としては、

- 筋力

- パンチを打つフォーム

- 握力

- …

など、様々な意見があるかと思う。

ただ、実はパンチ力を決める要素は、ある公式を使えば一つの正解を導きだせるんだ。

それが次の公式だよ。

パンチ力 = 1/2 × 体重 × パンチの速さ × パンチの速さ × 衝撃を逃がさない力

この公式は中学・高校で習う「運動エネルギー」を求める公式がベースとなっている。

物理学の原則にならった考え方なので、基本的には間違いない。

この公式の考え方はコチラの記事で解説してるよ

そしてこの公式から分かるとおり、パンチ力を決める要素は次の3つになる。

- 体重

- パンチの速度

- 衝撃を逃がさない力

つまり、パンチ力を上げたければ、これら3要素の改善を図るべきなんだ。

これら3要素の数値を改善する練習は基本的に2つに集約される。

そのことを理解するために、要素ごとに必要な練習を考えていくよ。

要素①:体重

まずは、パンチ力を決める1つ目の要素である「体重」について。

人間の体重を決める要素は、

- 骨密度

- 水分

- 体脂肪

- …

など、数多く存在する。

とはいえ、

- 後天的に自分で改善できる

- スポーツをする上でマイナスにならない

こんな観点で考えると、「筋肉量を増やす」というのが、現実的な方針になる。

つまり、格闘家には「筋トレ」が現実的な体重の増やし方になる

要素②:パンチの速さ

次にパンチの速度を速くする方法について。

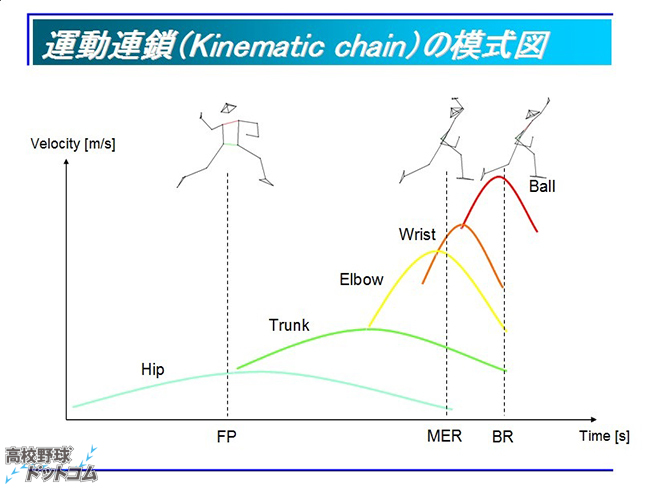

まずはこの画像を見て欲しい。

これは、ピッチャーがボールを投げる様子をグラフ化したもので、

- 横軸:時間

- 縦軸:運動の速さ

を表現してるんだ。

この「ボールを投げる」って動きは、「下半身のエネルギーを拳まで連鎖させる運動」と考えることができる。

そして、「下半身のエネルギーを拳まで連鎖させる運動」が「パンチ」の本質ってことは感覚的に理解できるかと。

「下半身と腰の回転でパンチを打て」ってよく言われるよね

さらに言うと、このグラフを見れば、速いパンチを打つためには、

- パンチを打ちまくる

- 筋トレ

この2つが効果的な練習だと分かるんだ。

速いパンチを打つために①:パンチを打ちまくる

先ほどの画像では、「尻→体幹→肘→手首」と連鎖してたけど、各部位は常にトップスピードで連鎖してた。

これは裏を返せば、タイミングがズレたら、それだけパンチは遅くなるということ。

つまり、速いパンチを打つためには、身体が常に最高のタイミングで連鎖する必要がある。

そして、そのためには、

何度もパンチを打ち込んで、合理的なフォームを身体に染み込ませる

という地道な作業がもっとも効果的な練習になるんだ。

速いパンチを打つために②:筋トレ

先ほどのグラフでもう一つ分かることは、

「筋肉の収集する速度が上がればパンチの速さも速くなる」

ということ。

一つ一つのグラフの縦軸が上がれば、全体の高さも上がるよね

そして、筋肉の収集する速さを上げるには、筋トレをもっとも有効な手段になる。

そのことを理解するために、「自動車」をイメージしてほしい。

同じ自動車を2台があるとして、

- 自動車Aのエンジン:馬力の無いエンジンが1個

- 自動車Bのエンジン:馬力のあるエンジンが2個

「自動車B」の方が当然、速く走れるよね。

人間の身体も同様、速く動かすには、

- エンジンの台数(筋肉の量)は多いほうが良い

- エンジンの質(筋肉の質)は質が高いほうが良い

こんなことが言えるんだ!

それは誤解だよ。

「筋肉量が多い=動きが遅くなる」なら、100m走の選手は全員ガリガリなはず。

でも、世界最速のウサイン・ボルトの体重は94㎏もある

ただし、筋トレは一つの筋肉だけを集中的に動かすので、身体全体を使った運動が下手くそになる可能性はある。

だから、パンチを打たずに筋トレだけやってたら、パンチは遅くなるので、その点は注意が必要かと。

要素③:パンチの衝撃を逃がさない力

そしてパンチ力を決める3つ目の要素が「衝撃を逃がさない力」。

当然だけど、パンチが相手に当たるとその反動が返ってくる。

パンチの反動をうまく受け止められないと、与えるダメージは半減するんだ。

「すぐ折れる木刀」で殴っても、相手に大したダメージを与えられないよね

パンチの衝撃が逃げる程度は、次の2つの要素でおおよそ決まるんだ。

- パンチのフォーム

- 握力・手首周辺の筋力

衝撃を逃がさないために①:パンチのフォーム

パンチの衝撃を逃さないためにもっとも重要なのが「パンチのフォーム」。

パンチが当たる瞬間に、

- 関節がほぼロックされた状態

- 前足重心で、後ろ足で踏ん張れる

こんな状態になってれば、基本的には問題ないかと。

これも「パンチの速さ」をアップさせるときと同様、

「パンチを打ちまくる」

という練習で、衝撃をしっかり受け止められるフォームを身につけることになる。

ちなみに、パンチのフォームの重要性は、実際に何かを押すとよく分かるよ。

たとえば、自宅の壁の前に立ったとして、

- 肘を90°に曲げて、直立した状態から壁を押す

- 肘が伸ばし切って、前傾姿勢で壁を押す

どっちがより強く壁を押し込めるか試してみてほしい。

少しの違いで、力の入り方が全く変わるのが体感できるはず

衝撃を逃がさないために②:握力・手首周辺の筋力

パンチの衝撃を逃さないためには、握力や手首周辺の筋力も重要。

パンチを打つ際にもっともスピードが出るのが拳。

そんな拳にもっとも近い、手首の関節は前後左右に動くので、しっかり固定しないとパンチ力が分散するんだ。

でも、その手首を固定するものは、

- バンテージ

- 手首周辺の筋力

この2つしかない。

そして、バンテージには手首を固定する力には限界がある。

だから、パンチの衝撃を逃さないためには、筋トレによって握力や手首周辺の筋肉を鍛えることが効果的なんだ。

パンチ力を上げる2つの練習

ここまで、パンチ力のアップに効率的な練習法を解説してきたよ。

- とにかくパンチを打ちまくる

- 筋トレ

最後に、この2つの練習に取り組む上でのコツを解説するよ

練習①:パンチを打ちまくる

残念ながら、こちらの練習に関しては、この記事で解説できることはあまり無い。

というのも、

- 一人ひとり、体格やフォームのクセが違う

- 「パンチ」って運動が一瞬で完結する「感覚の世界」

こんな理由からなんだ。

だから、サンドバックやミット打ちを行う際に、自分の身体と対話をしつつ、

- 「〇〇をしたらパンチが速くなった」

- 「××をすると衝撃が伝わらないなぁ…」

と試行錯誤をして、学んでいってほしい。

「身体の使い方を体得する」という意味では、「クオ・メソッド」ってDVDは割とオススメ。

このDVDは「上達屋」ってお店が出してるんだけど、このお店では、

- 栗原健太(広島カープ)

- 桐蔭学園高校ラグビー部

- その他1万人の方々

など、多くのアスリートに「身体の使い方」を指導してる。

ちなみに僕は高校時代(野球部)に、三軒茶屋にあったお店に通ってた。

そこで教わった「下半身が主導の動き」を学ぶ上は、野球だけでなく、ボクシングをやる際もかなり参考になった。

↑これは上達屋が出してるクオ・メソッドの解説動画ね。

とはいっても、多くの人にとっては、

「上達屋」って何?怪しくない?

って印象を持つかと思う。

だから、今の段階でこのDVDを無理に買う必要はない。

- たくさんのパンチを打ち込んで

- 筋トレをして

- プロテインを飲んで

それでもダメだったら、「試しに買ってみるか」くらいの気持ちで試してみてほしい。

野球経験者にとっては、「知ってる人は知ってる」って知名度なんだけどね…

練習②:筋トレ

次に筋トレについて。

筋トレをするときに押さえておきたいポイントは次の3つ。

- トレーニングの頻度は週2回

- 「7~12回しか持ち上げられない」負荷で3~5セット

- タンパク質が中心の食事とプロテイン

「負荷」と「回数」について

「負荷」は鍛えたい筋肉の種類によって変える必要がある。

具体的には、

- 最大筋力(重い物を持ち上げる力):連続で7~12回しか動かせない重さ

- パワー:連続で1~3回しか動かせない重さ

- 筋持久力:連続で15~20回しか動かせない重さ

こんなかんじ。

一方の「回数」だけど、筋肉を付けたければ、筋トレは3~5セットが一番効果があると言われている。

要するに、しっかり筋肉を付けたければ、

- 負荷:最高で7~10回しか持ち上げられない重さ

- 回数:7~10回持ち上げる運動を3~5セット

こんなメニューに取り組む必要があるんだ。

これは様々なメディアでも解説されてるし、体感的にも正しい

トレーニングの方法について

筋トレをする際はトレーニングジムに行った方が絶対に効率的。

とはいっても、

そうであれば、「プリズナートレーニング」って自重トレーニングで負荷を調整することも可能。

元囚人(プリズナー)で、米国の監獄では「コーチ」と呼ばれていた著者が、

- ジム通いはムダ!

- 自宅や公園など、どこでも鍛えることができる!

- やるべきメニューはたった6つ!

こんな主張のもと、本書では、自重トレーニングでいかに身体を鍛えるか解説してる。

例えばメニューの一つとして取り上げられてるのが、腕立て伏せ。

一番軽い負荷だと、「壁に向かって腕立て伏せ」というリハビリ用のメニューが紹介されてる。

その後、少しづつ負荷をあげて、いわゆる普通の腕立て伏せになり、

その後も細かく負荷が調節できて、最終的には片手腕立て伏せでトレーニングをすることになる。

実際、僕もこの本を参考に鍛えたら、片手腕立て伏せが少し出来るようになったので、

「筋肉はつけたいけど、ジムに通うのは面倒だなぁ…」

って思う人はぜひ買ってみてほしい。

ちなみに、このプリズナートレーニングは、

- 基本編

- グリップ&関節編

- スピード&瞬発力編

と全部で3冊出版されている。

初心者が買うべきは、さっきリンクを貼った基本編(「基本編」とは書かれていないけど…)なので、買い間違えに注意。

鍛えるべき部位について

パンチ力は特定の筋肉で決まるものではないので、全身をバランスよく鍛えるべき。

それを前提にしつつ、あえて言うなら、

- 大殿筋・大腿四頭筋・ハムストリングス(要するに下半身)

- 脊柱起立筋(いわゆる「背筋」)

- 大胸筋

- 広背筋

これら4つの筋肉は大きいし、成長が実感しやすいのでオススメかと。

これらの筋肉を鍛えるメニューは別記事で解説してるので、よければ参考にしてね。

ちなみにプリズナートレーニングでも、これらの筋肉は全て網羅してるよ

プロテインの重要性

筋トレで重要な栄養素が「タンパク質」。

というか、現代人の大半はタンパク質が足りなすぎる!

その中でもボクサーのタンパク質の不足はかなり深刻

- 「プロテインを飲むと太る」

- 「プロテインを飲むとマッチョになる」

- 「細マッチョになりたい人はプロテインは不要」

など、かなり見当違いな意見が未だに散見されるけど、それらは全て間違い。

とりあえず、筋肉を付けたいならプロテインを飲むことを強くオススメしたい。

プロテインの有用性や悪評への反論は全て次の記事で解説したので、ぜひ読んでみてね

そんな場合は、「ビーレジェンド」ってプロテインを選んでおけば、まず間違いはない。

僕が実際に飲んだ感想は次のとおり。

- 単純に「美味しい」

- 料金がかなりお手頃

- 値段に対してタンパク質が多く含まれてる

こんなかんじで割とオススメ。

それと、プロテインは水に溶かして飲むので、シェーカーも忘れずに。

ちなみに、

- 「プロテインを選ぶときの着眼点を知りたい」

- 「他にオススメのプロテインはないの?」

- 「ビーレジェンドを飲んだ感想をもっと聞きたい」

こんな人は次の記事で、詳しく解説してるので、ぜひ読んでみてね。

プロテイン選びに悩むボクサーには、日本で一番参考になる記事だと自負してる

パンチ力を上げる方法を解説したよ

この記事で解説した内容をまとめるよ。

まず、パンチ力は次の3要素で決まる。

- 体重

- パンチの速さ

- パンチの衝撃を逃がさない力

そして、これら3要素を改善するために効果的な練習が次の2つ。

- パンチを打ちまくる

- 筋トレ

「パンチを打ちまくる」って練習に関しては、この記事で解説できることは無い。

サンドバックやミット打ちを行う際に、自分の身体と対話をしつつ、試行錯誤をして、体得していってほしい。

一方、筋肉をつける際は、

- トレーニングの頻度は週2回程度

- メニューの負荷は「7~12回しか持ち上げられない」って回数を3~5セット

- タンパク質を中心とした食事とプロテイン

このあたりがポイントになる。

筋トレはトレーニングジムでやった方が効率的だけど、プリズナートレーニングでも負荷の調整が可能。

また、たんぱく質を充分に摂るためにも、ぜひプロテインを積極的に活用したい。

個人的なオススメは「ビーレジェンド」

ビーレジェンドを飲んだ感想としては、

- 単純に「美味しい」

- 料金がかなりお手頃

- 値段に対してタンパク質が多く含まれてる

こんなかんじなので、「どのプロテインを選べばいいか分からない…」って人はこれを選べば間違いないかと。

ということで、この記事はここでおしまい。

ここまで読んでくれてありがとう。

こんなかんじで僕のブログでは、

こんなボクシングに関する様々な情報を発信してるので、よければ覗いてみてね。

この記事があなたの参考になれば幸いです。

それでは!